八月的天山南北,瓜果飘香,情意盎然。家访团带着母校的嘱托与牵挂,继续在广袤的新疆大地上追寻内高班学子的成长足迹。这是一场跨越时空的重逢,更是一次教育成果的实地见证。

吐鲁番重逢

8月24日上午,家访团带着星夜兼程的疲惫与期待,乘火车驶向吐鲁番这座炽热与温情交织的城市。昨日航班取消的辗转、午夜抵达乌鲁木齐的困倦,在见到学生的瞬间化作盈眶热泪。

“老妈!”2013届毕业生沙拉木——昔日的班长,一把抱住班主任王薇老师。这个曾在朱家角中学操场上奔跑的少年,如今已是吐鲁番市公安局高昌区分局葡萄镇派出所的民警。与他同行的还有2011届阿力木(吐鲁番监狱民警)和2013届吾米提江(高昌区住建局干部),三人不约而同早早等侯在站台。

师生围坐畅谈,沙拉木忆起年少时立下的誓言:“一定要考内高班,去看看外面的世界。”吴米提细数那些刻在青春记忆里的旅程:杭州西湖的烟雨、苏州园林的曲径、南京中山陵的台阶、上海欢乐谷的过山车……“最难忘的是那年夏天,沙拉木偷偷去校外河里游泳……”阿力木笑着说。

谈及党和国家对内高班学生的关怀,沙拉木动情地说:“大学四年,我只花了800元就完成了学业,其余全靠国家补助。如今,正是我们报效祖国的时候。”问及新疆的维稳工作,他们目光坚定,齐声道:“有我们在,没问题!”

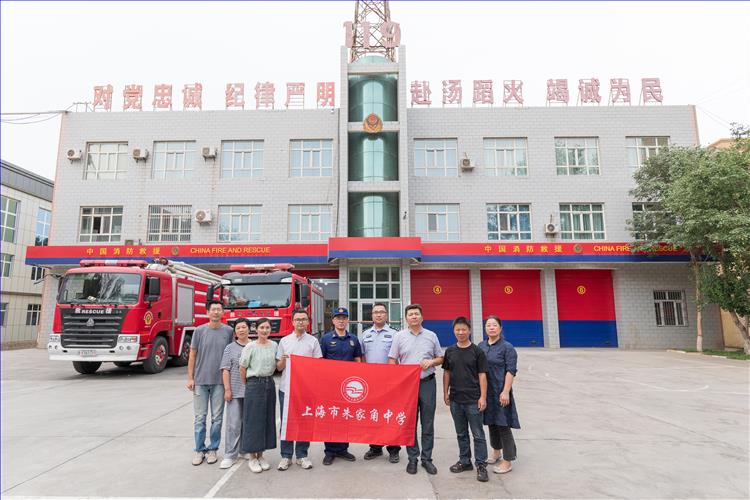

下午,在三人的带领下,家访团走访了高昌区消防救援大队,2010届毕业生阿不都瓦尔穿着笔挺的制服迎来——他已是从警十年的大队监督员。“没想到毕业后第一次重逢竟是在这里。”他红着眼眶与每位老师握手。新疆很大,许多人一别便是数年;但家访很小,小到足以让思念重逢。

暮色渐浓时,师生们不得不再次告别。学生们坚持送至火车站,列车启动的汽笛声中,那些用力挥舞的手臂,如同沙漠胡杨的枝干,坚韧而深情。

乌鲁木齐相聚

8月25日清晨,2019届毕业生耶合亚早早来到家访团下榻的宾馆。现在新疆大学读研的他,曾是学生会文体部部长,说起内高班经历,语气中满是感激:“我出生在农村,如果不是内高班,我可能永远不会走出新疆。我是家族中去过最多地方的人。”四年的内高班英语学习,为他考研打下坚实基础。问及同窗之情,他笑言:“我们一直保持联系,那段岁月太难忘。”

中午,2009届毕业生艾克拜尔江利用午休时间赶来见面。现在自治区党委改革办工作的他,最关心的还是老同学们的近况。“菲达提在做边贸,坤多姿在医院工作,维妮拉从事市场监督管理……”他如数家珍地道出同学们的近况。岁月改变了容颜,却让同窗情谊愈发醇厚。

晚间,2010届毕业生钟林强和帕提古丽相约来到老师们下榻的宾馆。钟林强已是新疆大学生命科学与技术学院副院长、在职博士后。帕提古丽经历比较丰富:从师大附中到喀什莎车县支教,再到幼儿园工作,最终回到附中教务处。她说:“我是党员,服从安排是应该的。”最动人的是那段“内高班特权”往事:2014年师大附中校长原本要分配她去幼儿园工作,看到档案里“内高班”三个字当即改口:“青浦来的孩子,必须留在附中!”——内高班学生的优秀,早已成为闪亮的人生注脚。

这一天,家访团不断被感动包围:原来二十年来,内高班学子早已如繁星般洒落在新疆各行各业,硕士、博士、博士后层出不穷。他们默默努力,彼此牵挂,世界很小,情谊很长。

情深意长:师恩永存

在家访过程中,动人的故事不断上演。2024届毕业生朱晓瑞的父亲因血糖高住院治疗,听说母校老师到来,毅然拔掉针头赶来相见。这位质朴的父亲握着老师的手说:“孩子能有今天,全靠学校的培养。再怎么样,我也要赶来当面说声谢谢。”

同样令人动容的,还有2015届毕业生。如今在隐蔽战线工作的他,为依法治疆、团结稳疆奉献青春。因为在校时感受到太多温暖,工作后他坚持每年高考前为高三学弟学妹们送去“梦想笔”,将这份关爱传递下去。

2010届毕业生买买吐地,现为中国建设银行和田分行部门负责人,更是盛情邀请家访团到家中,亲自下厨为老师们做了一碗热气腾腾的西红柿牛肉面。氤氲热气中,那份发自肺腑的尊师之情令人动容……这些动人故事,如涓涓细流,汇成深厚的情感江河。

原派驻教师再吐娜、2010届何志强、2014届薛景文、2018届阿卜杜吾普尔、奥斯曼江、马玉玺均听闻家访团的消息,纷纷赶来只为在老师们临去前见上一面。

回顾此次家访,我们跨越戈壁天山,走过城市乡村,见到了一张张熟悉的面庞,听见了一句句真挚的问候。学生们怀念母校,感恩党和国家政策,更以实际行动回报这片土地。他们中有的成为公务员,有的进入教育系统,有的投身经济建设,有的在科研领域取得成就。这既是个人奋斗的结果,也是党和国家民族教育政策的成果。但无一例外,他们都在为新疆的发展贡献光与热。

家访,不仅是探望,更是重逢;不仅是教育的回响,更是情感的延续。它让学生重逢恩师,也让同窗再续前缘。春风化雨,润物无声;家校同心,育栋梁于万里之外。

审核:李会 沈春华

摄影:阮叶平