在认知冲突中实现思维的“螺旋式”上升

——语文组实践课《〈宽容〉序言》研讨活动小记

心理学家皮亚杰认为,当处于平衡状态的学生遇到新的刺激时,意识到和自己的认知存在差距,在便会在心理产生不平衡感。在出现认知的不平衡状态时,学生一般会采用两种方式取得认知的平衡:同化和顺应。以已有的认知结构解释新情境就是同化。改变原有的认知结构,来适应新的需要,这是顺应。而顺应是一种智力结构发生本质变化的过程。

2017版教育部《高中语文课程标准》提出了语文学科培养学生核心素养的概念,其中“思维发展与提升”是重要内容。运用皮亚杰认知发展理论,刻意制造学生的认知冲突,用新的观念去打破心理不平衡感,就是帮助学生实现思维发展与提升的有效策略。

我校语文组王志刚老师执教房龙的《〈宽容〉序言》一文,就运用了这种策略,使学生实现思维的“螺旋式”上升。

当学生们一致认为文章告诉我们要宽容敢于质疑传统的先驱者时,王老师掷地有声地问道:“谁需要被宽容?”引发了学生更深入的思考和交流。当学生似乎都认为村民们都朝拜引领他们进入新天地的先驱者时,王老师又意味深长地问:“村民们真得懂了宽容吗?”随即又开始了细读文本,深入思考。学生的思维就在这一次次“达成共识——产生冲突——打破平衡——思考交流——形成新的共识和再平衡”的过程中得到了发展和提升。

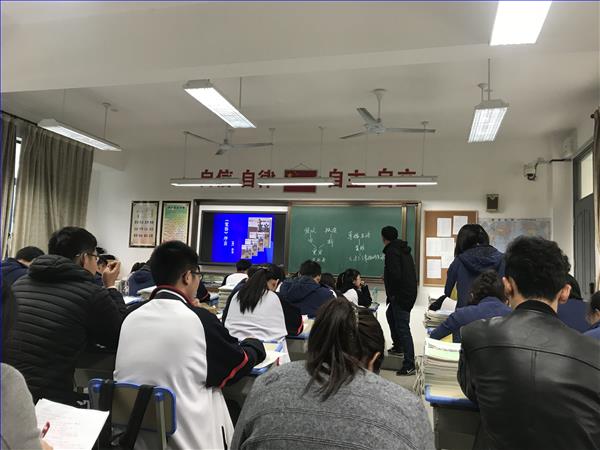

听课的教师们也随着课堂环节的推进进行了一场头脑体操。我校党支部书记吴东林老师、市西中学特级教师唐本强老师以及我校语文教研组的同仁们共同参与了听课、评课活动。

最后,王老师布置的课后作业同样可以激活学生的思维:假如你是文中的人物,你想做谁?为什么?

课后,语文组同仁各抒己见、畅所欲言,进行了卓有成效的评课活动。有的老师认为课堂的问题不可琐碎,应少而精;但也有老师认为只要问题之间具有清晰的逻辑关系,形成问题链,能够环环相扣的话,也未尝不可。还有老师提出,把“宽容谁”的问题改成“宽容什么”是否更契合文章主旨和作者的写作意图?有同事建议以三大主问题——这是一个怎样的故事?为何会发生这样的悲剧?如何避免这样的悲剧发生?来贯穿整堂课,思路会更加清晰。

唐老师建议,学生预习和阅读文本要充分;教学设计务必体现深度学习的理念,课堂方能精彩纷呈。

大家集思广益,博采众长,通过此次活动,对这篇文章的教学内容以及教学方法也实现了“螺旋式上升”的认知提升。