2023年1月7日,在经过初评和复评之后,我荣幸地成为了 “未来科学家”培养计划首批100名学员中的一员,同时,我也成为了上海市青少年科学研究院的市级小研究员。自此,我拥有了更多拓展视野的机会,了解到更丰富的知识,并为我的科研探索活动做好了进一步铺垫。

不久之后,未来科学家的第一次活动就开始了,活动的开展地点位于上海科技大学的会议中心多功能厅,是以“春始万物生,科学赶春集”为主题的“未来科学家”培养计划春季沙龙T-Workshop活动。此次T-Workshop期间,来自上海著名高等院校和科研机构的青年科学家导师们,将分“萌芽”、“长叶”、“开花”、“结果”等不同主题,和学员们交流分享自己的梦想开端、失败经历、最新项目以及人生目标。

让我印象最深的是姜雪峰教授,他被IUPAC评为硫元素代言人。他的谈吐风趣幽默,知识面极广,对我启发很大。不过让我感触最深的是在随后的月考中,化学试卷的第一题就出现了姜教授的名字,这无疑是极为震撼的。

五月末,未来科学家的第二项活动开始了。本次活动为“未来科学家”培养计划科学素养提升营,目的是通过青年科学家们的言传身教,让学生自己体会如何用科学家的思维解决问题,也让学生提前感受大学乃至研究生科研阶段的日常,并对科研有正确的认知。

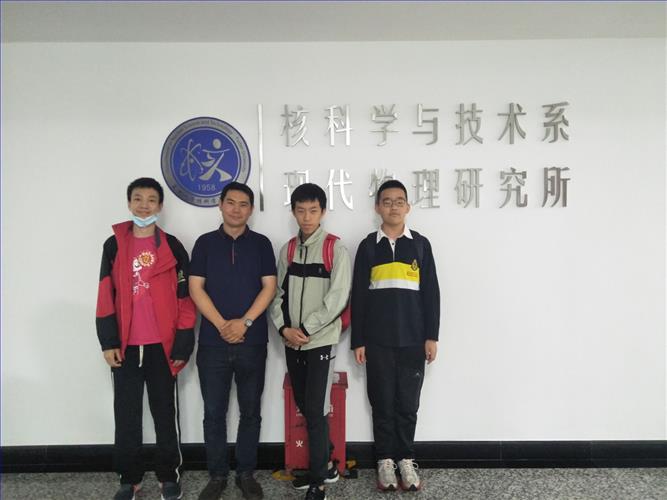

带领我们参观的科学家是张有鹏研究员,他是复旦大学现代物理研究所青年副研究员、生态与环保部核与辐射安全中心《核安全》理事会理事。

在张老师的带领下,我们参观了复旦大学物理二系,有幸见到了整个长三角唯一一台离子加速器,见识到了机械精密的结构。

下午,张老师带我们体验了神奇的VR,通过VR眼镜看到了反应堆的外观。我们小组还就相变储能技术发展现状及主要技术障碍进行了答辩,张老师对我提出的问题作出了肯定,得到老师的肯定,我非常激动。在张老师专业的讲解中,我深刻体会到了研究工作的细致与精密。

时间来到了六月中旬,“未来科学家”培养计划夏季沙龙活动如期举行,此次T-Workshop的主题为“夏日不设限,学在芳草间”。“学”主要围绕“生物多样性”,具体就生物多样性的重要性、植物和人类的关系、植物的“智慧”、保护生物多样性的解决方法等问题展开探索与学习。

在本次沙龙中,我见到了美国生态学家、2005年京都基础科学奖得主、普林斯顿大学生态与进化生物学教授西蒙·莱文(Simon Levin),他进行了题为“The challenge of sustainability and the importance of biodiversity(可持续性的挑战和生物多样性的重要性)”的线上演讲。

生物多样性到底有多重要?莱文教授认为:生物多样性能让生态系统保持稳定并使其持续正常运作,此外,找到如何实现国际合作的方法,是实现可持续发展和解决环境退化的核心。

而后,史军老师带来了题为“植物塑造的人类史”的主题演讲、寿海洋老师的“植物的‘智慧’”主题演讲以及姜雪峰教授带来的题为“硫元素与生物多样”的主题研究。在沙龙的互动环节,我们和嘉宾展开了充分讨论,从身边的植物,到地球的生态系统,到人与自然的关系,我们都对此进行了思考,并最终发现,植物的神奇,生命的神奇,就在我们身边。

光阴逝去,暑假转眼也过了一半,我们迎来了未来科学家的下一个项目——“未来科学家”培养计划暑期顶科探索营。此次探索营的主题是沿“未知之径”抵达“未知之境”。

本次的活动内容为走近顶尖科学家、走进顶科实验室,在科学家的带领下直面三大世界挑战性问题,给出我们的解答方案。

在顶科探索营第一日,我进入世界顶尖科学家国际联合实验室进行学习,我们参观了整个园区的六幢建筑,并知道了它们的设计师和背后的含义,之后,我们又对两间实验室进行了参观和实验观摩,了解了基因编辑和点击化学,在午饭后,我们见到了著名生物化学家,帕多瓦大学教授,苏黎世联邦理工大学终身教授 Ernesto Carafoli, 91岁的Carafoli教授分享了自己的学术研究和学术人生。他认为,科学是一种独特的职业,因为科学的目标是知识的进步,“我想走在以前没有人走过的小路上”。对于如“如何做研究”这个问题,Carafoli教授认为,“训练你的大脑高飞(Train your brain to fly high),了解科学的全景,你将变得更加理智。”此外,之后几位嘉宾的演讲也让我受益良多,让我对课题有了新的思考。

顶科探索营第二日,我们来到了上海科技大学,并正式开始了课题探索之旅。作为深空探索A组的成员,我们的问题是——火星上有大量冰层,如何将冰转水。在经过头脑风暴后,我们决定以火星车作为模板,制作出“移动化冰取水钻井火星车”,有了初步设想,我们就开始动手实操。我是模型制作组中的一员,小车的轮子,雷达,储水罐等物体我都参与了制作。

在第三天早上,我们继续完善了我们的项目,完成了小车的制作,并在老师的建议下修改了我们的PPT。在吃过午饭后,我们开始对我们的项目进行汇报,由于我们是深空探索A组,所以是第一个汇报的,汇报过程相对平稳,在观看完其他小组的汇报之后,暑期顶科探索营就正式结束了

为期3天的暑期顶科探索营,“扎营”顶科实验室和上海科技大学,百位学员直面前沿课题,数位顶尖科学家和资深科学家、十余位青年科学家“驻营”指导。我们考察参观、主题讲座、课题研究、动手实践、分享展示,完整地参与并完成了一个团队科研课题,在“未来科学家”的道路上又前进了一步。

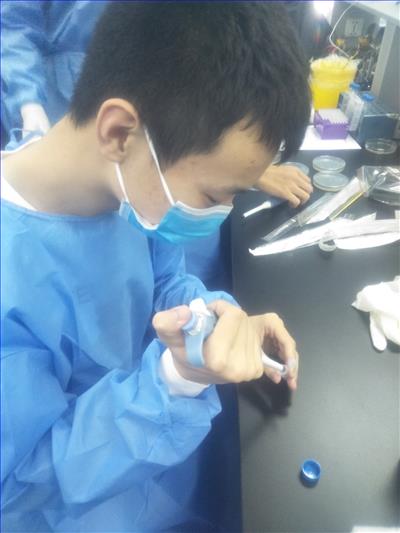

此外,暑假里我参与了复旦大学环境与健康实践工作站的活动,报名了课题三,也就是手部微生物培养鉴定及消毒效果研究。其主要研究内容为通过手部微生物的采样、分离培养和菌群分析,了解其培养形态及菌群结构,进一步采用不同的消毒方法和消毒剂经行消毒,并对消毒效果进行评价。通过本项目的实践,让学生了解微生物分离培养的过程和菌群结构分析思路,掌握基本的微生物接种技术。

7月5日,我们在复旦大学明道楼举行了开班典礼,我们参观了校史馆和人体科学馆,在其中,我们了解到上医的院训是“正谊明道”,这句话出白《汉书 董仲舒传》“正其谊不谋其利,明其道不计其功”,创校先贤们希望上医人为公众利益去学医把“为人群服务”作为第一要义,正如上医校歌里所写的那样:人生意义何在乎,为人群服务;服务价值何在乎,为人群灭除病苦。这句话让我们受益匪浅,由衷的佩服起上医的医生们。

开班典礼结束后,熊老师为我们讲解了关于微生物与人体的知识,并对十一十二日的活动做了初步的介绍,在得知要亲自动手做细菌的培养时,大家都非常兴奋。

转眼就到7月11号了,在与伙伴们集合完毕,并穿上防护服后,我们开始了动手实验。由于我们的目的是确定洗手凝胶与洗手液消毒效果的差异,所以我在洗手前和洗手后分别进行了一组采样与接种来确定消毒效果。此外,我们还进行了趣味微生物的培养,即用不同培养基与菌种来培养出不同颜色的“图案”。在把它们都放在恒温箱中后,一天的流程也都完成了。7月12号,我们对培养基进行了观察,在排除了误差之后,我们便进行了初步的分析。在这个过程中,我深刻地体会到了科研的严谨、专注和一丝不苟等特点。

随后,我们的样本被送往检测,这是一个漫长的过程,在等待结果出来的过程中,我们将开题报告和中期报告完成,在完成的过程中,我关于材料收集、整理与归纳的技能得到了充分的锻炼与提升。

没有极限的探索,只有无极的想象。在未来的科学探索上,我将砥砺前行,以严谨的科学态度,顽强的拼搏精神,放飞想象,积极科创,为科研的道路添砖加瓦!

撰稿:高一1班 曹强

审稿:杨洋